En su último libro, Antisemitismo, el eterno retorno de la cuestión judía (Catarata, 2025), el sociólogo Alejandro Baer desgrana la larga historia de un fenómeno que ha ido adoptando diferentes formas y que no tiene visos de desaparecer. En entrevista con Enfoque Judío, apunta algunas claves fundamentales para entender sus expresiones contemporáneas. Advierte que el 7 de octubre de 2023 ha destapado la caja de los truenos y las ondas expansivas del conflicto en Oriente Próximo no se traducen solamente en agresiones y amenazas que trastocan la vida judía, sino que han provocado una espiral de silencio que levanta otro tipo de muros, no visibles, entre judíos y no judíos. El antisionismo, argumenta, es sólo una de las expresiones modernas del odio antisemita por cuanto se traduce en la negación del derecho a la existencia del Estado de Israel.

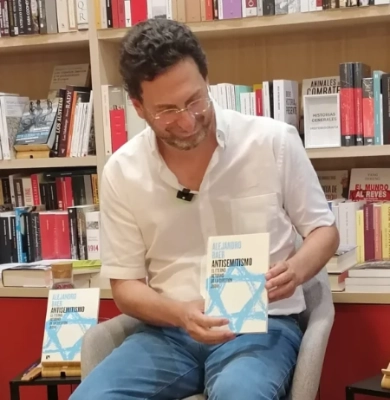

Baer es autor e investigador del CSIC, especialista en estudios judíos contemporáneos, de memoria y violencia, y ha sido director del Center for Holocaust and Genocide Studies en la Universidad de Minnesota (2012-2022). Este miércoles, presentó su último libro en un coloquio en la librería Espacio Dykinson, acompañado por Angy Cohen, también investigadora del CSIC, y el periodista Fernando Palmero.

–¿Cómo llegas a interesarte por el Holocausto, la memoria y el antisemitismo?

Tiene que ver con mi propia historia familiar. Estudié sociología y viajé a la ciudad de mis abuelos maternos. Me interesó cómo lo perdieron todo en Alemania, la emigración, el exilio, los conflictos de identidad. Desde ahí me enfoqué en las identidades colectivas, la memoria, la violencia. Siempre uno parte un poco de uno mismo.

–¿Por qué crees que el antisemitismo está aumentando en Europa y en el mundo?

Desde la primera guerra del Líbano, cada pico en el conflicto árabe-israelí expone a los judíos de la diáspora a agresiones, ataques y discursos de odio. Lo que ocurre desde el 7 de octubre es una intensificación de ese patrón. Pero no se queda ahí. La expansión de una mirada decolonial, especialmente en círculos académicos, activistas y de la izquierda política, ha generado posturas radicalmente antisionistas, consideradas inaceptables por la mayoría de los judíos del mundo.

–¿Por qué consideras problemático el enfoque decolonial cuando se aplica al conflicto israelí-palestino?

La mirada decolonial, en principio, es positiva: revisa críticamente las violencias cometidas en nombre de la nación y sus legados. Pero, aplicada al conflicto israelí-palestino, ha espoleado una postura antisionista que, por ejemplo, entiende el 7 de octubre como un acto de liberación anticolonial. Eso lleva a justificar la desaparición de Israel como parte de ese proceso.

–¿Y esa narrativa ha calado más allá de los márgenes?

Sí. Es una postura asumida por una parte de la opinión pública, no solo por sectores marginales y sobre todo un sector muy vociferante y organizado. Y eso no se queda en lo simbólico: estamos viendo agresiones físicas y una hostilidad generalizada contra instituciones y comunidades judías.

–En ese contexto, ¿cómo definirías hoy antisemitismo, antisionismo y antiisraelismo?

Es fundamental separar el trigo de la paja. Incluso si Israel comete crímenes de guerra, hay que distinguir una crítica legítima de un discurso que incluye estereotipos y modos de pensamiento antisemitas.

El antisemitismo no es una forma de racismo más, sino que tiene componentes propios: no solo atribuye otredad o inferioridad, sino también malicia y poder. Es conspirativo.

Por otro lado, el antisionismo hoy niega el derecho a la autodeterminación del pueblo judío (un derecho que no excluye el de los palestinos a un Estado al lado de Israel). No es lo mismo ser antisionista antes de la creación del Estado que querer hoy desmantelar un Estado que ya existe. Las consecuencias de eso serían nefastas.

–En la presentación de tu libro has censurado que "solo a Israel se le atribuye genocidio" en el discurso público.

Israel comete crímenes en esta guerra, sí, pero entre todos los Estados que cometen crímenes, solo a Israel se le imputa genocidio. El hecho es que a Putin no se le acusa de genocidio por Ucrania, ni a Erdogan por la represión o la ocupación de zonas kurdas en Siria. No creo que el conflicto israelí-palestino sea comparable a estos casos, pero lo que quiero subrayar es que refleja una indignación moral muy selectiva.

–Y en España, ¿se investiga bien el antisemitismo?

No, se investiga mal. No se puede preguntar directamente: "Cuál es su opinión sobre los judíos?", es como preguntar: "¿Es usted antisemita?". En las sociedades europeas no está bien visto tener opiniones negativas sobre una minoría y eso genera un sesgo que tiende a respuestas neutras o incluso positivas. Aun así, todavía uno de cada cuatro encuestados en España tiene opiniones negativas de los judíos si se aplica este instrumento.

Cualquier estudio sociológico tiene que tener en cuenta que el antisemitismo se manifiesta mediante rodeos y subterfugios. En Alemania se habla de "latencia comunicativa". En lugar de preguntar si alguien odia a los judíos, se observan patrones: rechazo a la memoria del Holocausto, formas de hablar de Israel, relaciones entre diferentes dimensiones del prejuicio. Eso en España no se hace bien.

–Uno de los capítulos de tu libro aborda el antisemitismo soviético. ¿Qué importancia tuvo para comprender dónde estamos hoy?

Fue enorme, aunque menos conocido que el antisemitismo cristiano o fascista. Stalin tenía prejuicios antisemitas profundos. Cuando ve a miles de judíos rusos recibir a Golda Meir en Moscú como embajadora de Israel, lo percibe como un problema de lealtad. A partir de los años 50, "sionista" se convierte en sinónimo de agente occidental y traidor al ideario soviético.

Después de la guerra de los Seis Días, el discurso se intensifica. Israel se convierte en la reencarnación del nazismo. Se producen bulos, literatura antisionista, propaganda masiva. Muchos de los tópicos actuales provienen de esa matriz.

–¿Cómo se relaciona esto con la tradición del antisemitismo ruso anterior?

El substrato cultural del antijudaísmo tradicional ruso estaba muy arraigado. Aunque Lenin o Rosa Luxemburgo condenaban el antisemitismo, seguía presente en el imaginario. El pueblo ruso proyectaba sobre los judíos ese odio acumulado.

–Dices en tu libro: "El antisemitismo persiste porque el judío simboliza lo que la sociedad rechaza". ¿Puedes desarrollar esa idea?

El judío siempre ha simbolizado el reverso negativo de la sociedad. En el cristianismo: el pueblo que no vio la verdad. Para los ilustrados: lo arcaico y tribal que debía superarse. En el nacionalismo decimonónico: el enemigo de la nación. Para los nazis: la antirraza. En el occidente post-Auschwitz, la memoria designa lo repudiado: el racismo, el apartheid, el colonialismo y el genocidio. Paradójicamente son estos atributos del peor pasado europeo aquellos con los que muchos describen a Israel, y sólo a Israel.

Cada época proyectó sobre los judíos lo que quería combatir. Por eso el antisemitismo no desaparece, muta.

–¿Cómo afecta esa presión simbólica a la identidad judía hoy en día?

Siempre ha habido presión del entorno. En el siglo XIX, muchos judíos ya no hablaban yidish ni hebreo, no practicaban la religión, y aun así eran sospechosos de no estar integrados y de doble lealtad. Lo sorprendente es que esa presión se mantenga hoy en sociedades multiculturales ▪