El 24 de junio de 2015, el Boletín Oficial del Estado publicaba una ley tan singular como simbólica: la Ley 12/2015, que permitía a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492 obtener la nacionalidad española sin renunciar a la suya de origen. Fue una ley reparadora, esperada durante siglos, que reconocía el vínculo indisoluble entre el pueblo judío y la historia de España.

Diez años después, más de 130.000 personas en todo el mundo han tramitado su acceso a la nacionalidad española al amparo de esta norma. La cifra es notable no solo por su dimensión administrativa, sino por su potencia simbólica: detrás de cada expediente hay una familia, una historia, una lengua conservada con esmero, una identidad transmitida de generación en generación a pesar del exilio, el desarraigo y el olvido institucional.

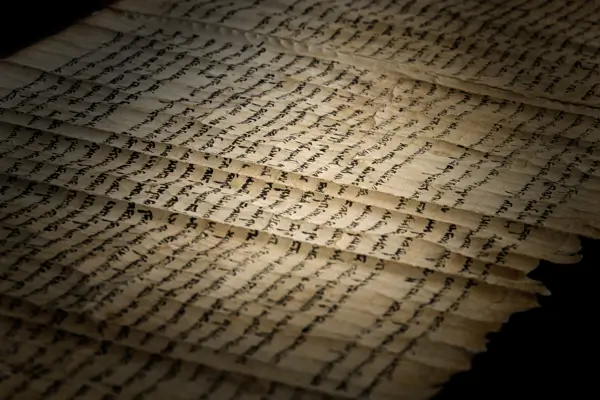

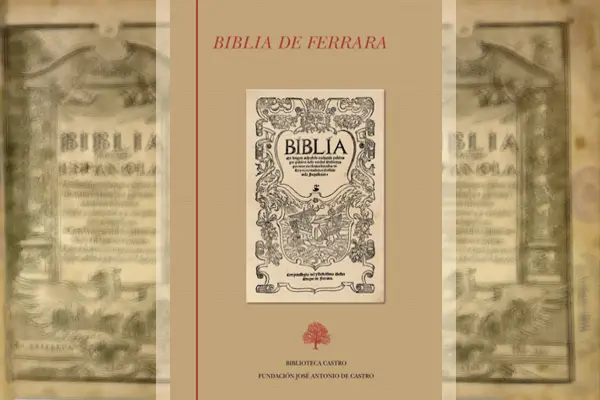

En cierto modo, la ley no solo reconoció un derecho; reconectó una herida histórica. Dio lugar a reencuentros íntimos, a redescubrimientos culturales, a la afirmación de una identidad sefardí que nunca desapareció del todo. En los acentos del ladino, en las recetas heredadas, en los nombres de los abuelos y en los rezos preservados, sobrevivió una España ausente pero jamás extraña.

Este aniversario invita, por tanto, no solo a celebrar, sino también a reflexionar. ¿Qué hacemos hoy con ese legado? ¿Cómo lo proyectamos hacia el futuro? ¿De qué modo convertimos esta historia compartida en una fuerza viva y transformadora?

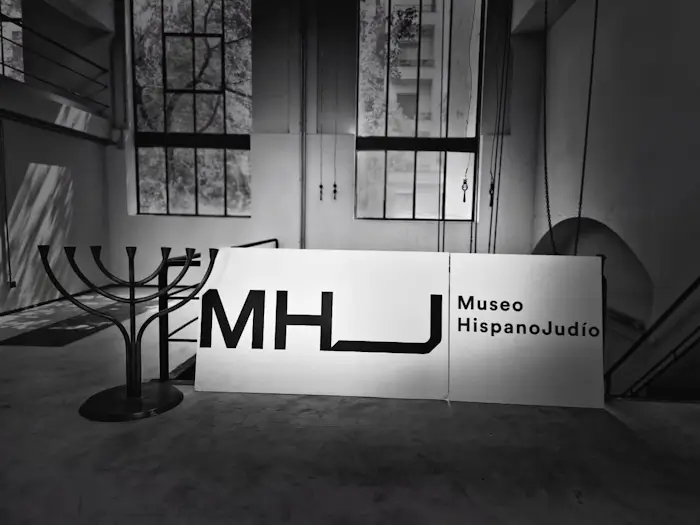

En este contexto, el trabajo de instituciones como la Fundación HispanoJudía y el proyecto del Museo HispanoJudío adquiere una relevancia crucial. No se trata únicamente de custodiar objetos o preservar tradiciones: su misión es construir puentes entre el pasado, el presente y el porvenir, educar en la memoria y promover una visión integradora de la historia hispanojudía como parte esencial de la identidad española.

Desde su nacimiento, la Fundación se ha propuesto ser un espacio de encuentro entre el mundo judío y el hispano, no como realidades separadas, sino como universos entrelazados por siglos de convivencia, rupturas, intercambios y nostalgia. La memoria no es un ancla: es una brújula. Y la memoria sefardí es una de las más luminosas brújulas culturales que España tiene para orientarse en su diversidad.

Además, este décimo aniversario se produce en un momento de creciente preocupación ante el resurgir del antisemitismo en Europa. Por eso, recordar la Ley 12/2015 no es solo un ejercicio de justicia retrospectiva: es también una herramienta contemporánea contra el odio, una afirmación de que los lazos históricos pueden convertirse en alianzas éticas y culturales. El reconocimiento al pueblo sefardí debe ser también un compromiso con el respeto a todas las minorías.

Es cierto que la ley tuvo un plazo limitado y no estuvo exenta de dificultades prácticas. Pero su valor simbólico permanece. Representa una de las pocas veces en las que un país ha legislado no solo en nombre del presente, sino en nombre de la dignidad histórica. No por presión ni por beneficio, sino por conciencia.

Celebrar estos diez años es también una forma de decir que el legado sefardí sigue vivo. En las calles de Estambul y de México, en las sinagogas de Venezuela y de Israel, en las canciones y en las palabras que aún guardan ecos de Sefarad. Pero también en las instituciones que en España trabajan cada día para que esa memoria sea reconocida, enseñada y celebrada.

Aún queda camino por recorrer. El futuro del Museo HispanoJudío, que avanza con paso firme, será otro hito en esa ruta. Porque recordar no es solo mirar atrás. Es también dar sentido al presente y comprometerse con un mañana en el que el orgullo sefardí no sea una nota al pie de la historia, sino una página central de nuestra identidad compartida ▪

—-

Mónica Sánchez Rubio es directora ejecutiva de la Fundación HispanoJudía, promotora del Museo HispanoJudío de Madrid.